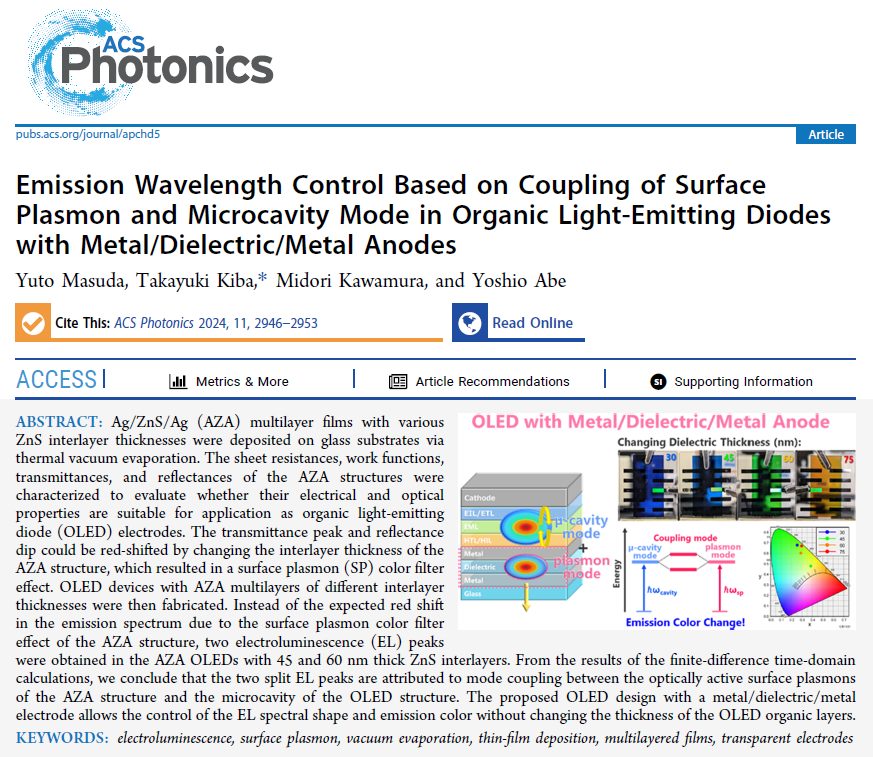

増田(R6年修士卒)のMDM電極を用いた有機EL素子についての論文がACS Photonics上に公表されました。

増田くん(R6年3月修士卒、現・北大院理)の研究内容である、金属/誘電体/金属(MDM)積層電極を用いた有機EL素子のELスペクトル制御に関する論文が、ACS Photonics 誌(IF=6.5)に受理され、オンラインで公開されました。

https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsphotonics.3c01314

【解説】光の色を自在にあやつる!~有機ELの新しい工夫とは?~

私たちの身の回りにあるスマートフォンやテレビのディスプレイには、「有機EL(OLED)」と呼ばれる発光デバイスが使われています。有機ELは、色が鮮やかで視野角も広く、しかも薄くて曲げられるという特長がありますが、その性能をさらに高めるための研究が今も盛んに行われています。

この研究では、有機ELの「光の色=波長」を“自在にコントロールする”ための新しい工夫が紹介されています。しかも、その色のコントロールは、有機材料そのものを変えることなく、「光の通り道(構造)」を変えるだけで実現できるのです。

秘密は金属と誘電体を重ねた“鏡のような構造”にあり!

この研究で使われたのは、「金属/誘電体/金属」という三層構造の電極です。たとえば、銀(Ag)という金属と、ZnS(硫化亜鉛)という誘電体を組み合わせて、非常に薄い“積み重ね”をつくります。この構造は、まるで「光を反射したり閉じ込めたりする鏡」のように働きます。

この構造の中では、「表面プラズモン」と呼ばれる金属表面に沿って進む特殊な光の波と、「マイクロキャビティモード」という共鳴現象が互いに影響し合うことで、発光の波長(=色)に変化が起こります。

とくに、ZnSの厚さを少し変えるだけで、発光する光のスペクトルに大きな違いが見られました。ある厚さでは、発光のピークが1つから2つに“割れる”現象が起きたのです。これは、「モードカップリング」と呼ばれる現象で、2つの異なる光の状態が重なり合って、新しい状態(光の色)を作り出していることを意味します。

材料を変えずに、色を変える

従来の有機ELでは、発光色を変えるには有機分子自体を変える必要がありました。でもこの研究では、「構造を変えるだけで色を変える」という、まったく新しいアプローチが提案されています。

この技術を使えば、同じ材料でも赤・緑・青など異なる色を出すことができるため、ディスプレイの色表現の幅が広がり、しかも製造工程も効率化できます。加えて、特定の波長だけを効率よく取り出すことで、色の“純度”も向上し、より鮮やかな映像表示が可能になります。

応用の可能性は?

このような構造は、有機ELディスプレイだけでなく、照明、光通信、センサーなどさまざまな光デバイスへの応用が考えられます。しかもこの技術は、真空蒸着という既存の製造方法で簡単に作ることができるため、実用化へのハードルも比較的低いのが魅力です。