【解説】色をもっとくっきり、そして長持ち!~有機ELディスプレイの新しい改良方法~

佐藤修也くん(R4.3修士卒)のDBR実装マイクロキャビティ型OLEDの論文が、ACS Omegaに採択され公表されました。

https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsomega.2c01128

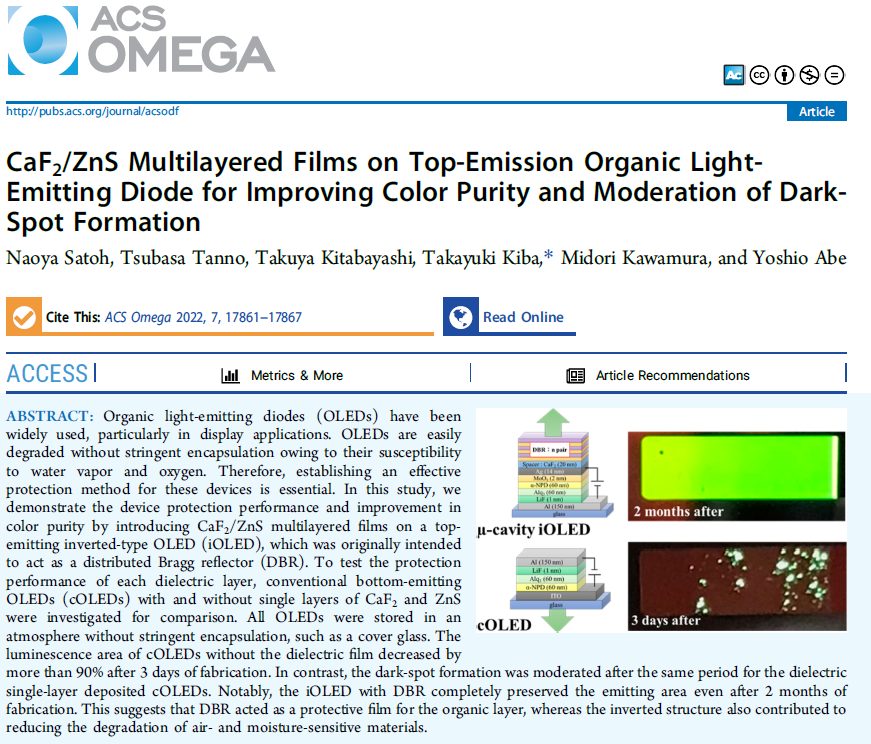

スマートフォンやテレビなどに使われている「有機EL(OLED)」は、薄くて軽く、色もとてもきれいに見える次世代のディスプレイ技術です。でも、実はちょっとした弱点もあります。たとえば、長く使っていると「ダークスポット」と呼ばれる黒い点ができてしまい、部分的に光らなくなることがあります。また、光の色が広がりすぎて、赤や緑や青といった本来の色が少しにじんで見えてしまうこともあります。

この研究では、そうした課題を同時に解決できる、新しい“透明なミラー構造”を使った有機ELの改良方法が提案されました。そのカギとなるのが、「CaF₂(フッ化カルシウム)」と「ZnS(硫化亜鉛)」という2種類の材料を交互に重ねた多層膜構造(DBR:Distributed Bragg Reflector)です。

光を選ぶ“分光ミラー”としての役割

この多層膜は、簡単に言えば“特定の色だけを反射し、それ以外は透過する”という特別な性質を持っています。まるで、ある色だけを取り出せるフィルターのようなものです。

研究では、このCaF₂/ZnS多層膜を有機ELの上に配置することで、緑色の発光が非常にシャープになりました。たとえば、もともと緑色の発光はスペクトル幅が約93nm(波長の広がり)だったのに対し、多層膜を使ったものではわずか12nmまで絞ることができました。これは、より“純粋な色”が見えるということで、ディスプレイの色再現性が大きく向上します。

ダークスポットを防ぐ“保護膜”としての役割も

さらに驚くべきことに、この多層膜は空気中の水分や酸素から有機ELを守るバリアとしても機能することがわかりました。有機ELは非常にデリケートな構造なので、空気中の酸素や湿気によって劣化しやすく、時間が経つとダークスポットが現れてしまいます。

そこで私たちは、「逆構造」と呼ばれる電極の並びに変更したうえで、このDBR多層膜を組み合わせて有機ELを作成しました。その結果、なんと2か月以上経ってもダークスポットがほとんど発生せず、明るさも十分に保たれていたのです。

これは、従来の「封止」という手間のかかる工程を簡略化しつつ、有機ELを長持ちさせる新しい方法として、とても魅力的です。

既存の技術で作れるという現実性

この多層膜は、真空蒸着という現在の有機EL製造ラインでも使われている技術で作ることができ、特別な高温処理や新しい設備は必要ありません。つまり、「すぐに応用できる現実的な方法」でもあるのです。

曲がるディスプレイやフレキシブルな照明、さらには高精細のAR・VR用ディスプレイなど、次世代の光デバイスに向けて、重要なステップとなる研究だといえるでしょう。